“Bück dich hoch”

Die deutsche Hip-Hop und Elektropunk-Formation Deichkind stellt in ihrem Lied “Bück dich hoch” ihre naturgemäss provokative Sicht auf die heutige Arbeitswelt dar: “Halt die Deadline ein, so ist’s fein! Hol’ die Ellenbogen raus, burn dich aus! 24/7, 8 bis 8, was geht ab, machste schlapp, what the fuck?! Das muss heute noch zum Chef, besser jetzt! Fleissig Überstunden, ganz normal!”

“Burn dich aus, machste schlapp, what the fuck?!”

Es wird zwar sehr viel über Burn Out geschrieben und diskutiert. Ich stelle jedoch immer wieder fest, dass vor allem ein Halbwissen sowie festsitzende Vorurteile über die Erschöpfungsdepression in unserer Gesellschaft verbreitet sind.

Die einen belächeln lang die öffentliche Diskussionen und sprechen von “Modediagnose” und “Pseudo-Epidemie”. Bis sich Carsten Schloter, CEO von Swisscom, 2013 das Leben nimmt und die Schweizer Wirtschaft erschüttert reagiert. Weitere, prominente Beispiele kommen durch die Presse ans Tageslicht.

Für Betroffene stellt ihre Erschöpfung und die daran anschliessende Depression ein Tabuthema dar. Sie haben noch immer Angst, stigmatisiert zu werden. Aus diesem Grund diese kurze Aufklärungsarbeit, ohne das Krankheitsbild wiederholt darzustellen.

Referenz für ein hohes persönliches Engagement

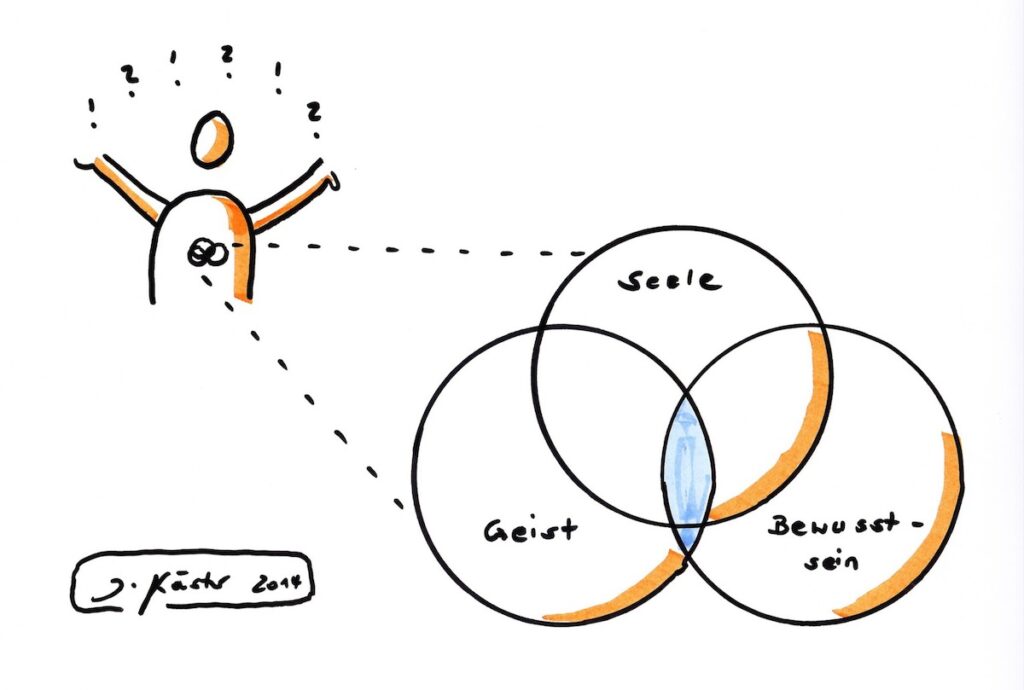

Neben dem Umstand, dass es bis dato noch keine allgemein akzeptierte Definition von Burn Out gibt, bestehen vor allem zwei gegensätzliche Meinungen zu den Ursachen der Erschöpfungsdepression.

Die eine Fraktion sieht die Ursachen der Erkrankung vor allem in der Persönlichkeit, dem Charakter der Betroffenen. Wilmar Schaufeli und Christina Maslach, Psychologie-Professoren an der Universität Utrecht respektive Berkeley, betonen als Vertreter der anderen Fraktion “…, dass die Ursachen von Burnout im Wesentlichen nicht in den Persönlichkeitszügen der Betroffenen, sondern in den wirksamen und strukturellen Merkmalen von ungünstigem Umfeld bei der Arbeit liegen.”

Dr. med. Torsten Berghändler, Chefarzt für Psychosomatik an der Fachklinik für kardiale und psychosomatische Rehabilitation in Gais, erklärt, dass jemand, der “nur seinen Job macht”, selten ein Burn Out entwickelt. Er nennt als Risikofaktoren neben der persönlichen Ebene (hohe Erwartungen an sich selbst, Übernahme von Verantwortung) vor allem die zwischenmenschliche (keine gegenseitige Wertschätzung, Spannungen mit Vorgesetzten) und institutionelle (Personalknappheit, hohe Arbeitslast ohne Hoffnung auf Änderung) Ebene.

Höchst belastende Arbeitsplätze

In ihrem Buch “Der Weg zu Burnout-freien Arbeitswelten” geht Ruth Tröster detailliert auf höchstbelastende Arbeitsplätze ein und definiert für diese drei Kennzeichen:

- geringe Entscheidungsfreiheit

- viel Herausforderung

- hohe bis überwältigende Anforderungen von aussen

Die Risiken, in einem solchen Umfeld an einem Burn Out zu erkranken, steigen stark an, wenn die Rolle nicht klar definiert ist (role ambiguity), wenn sie überfrachtet (role overload) oder auch wenn der oder die Rolleninhaber/in Anfeindungen ausgesetzt ist (role hostility).

Ruth Tröster führt weiter aus, dass es für Vorgesetzte zwei Anreize gibt, die Arbeitslast ihrer Mitarbeiter zu erhöhen. Delegieren sie ihre Verantwortung, können sie bei positiven Arbeitsergebnissen den Erfolg ernten, bei negativem Ergebnis verfügen sie über einen Sündenbock (role ambiguity). Beim zweiten Anreiz geht es darum, zu ambitionierte Mitarbeiter als mögliche Konkurrenten in ihre Schranken zu weisen (role hostility). Die kontinuierliche Steigerung der Arbeitslast durch den Vorgesetzten durchhöhlt die Bedrohung des untergebenen Mitarbeiters weiter (role overload).

Job-Stress-Index

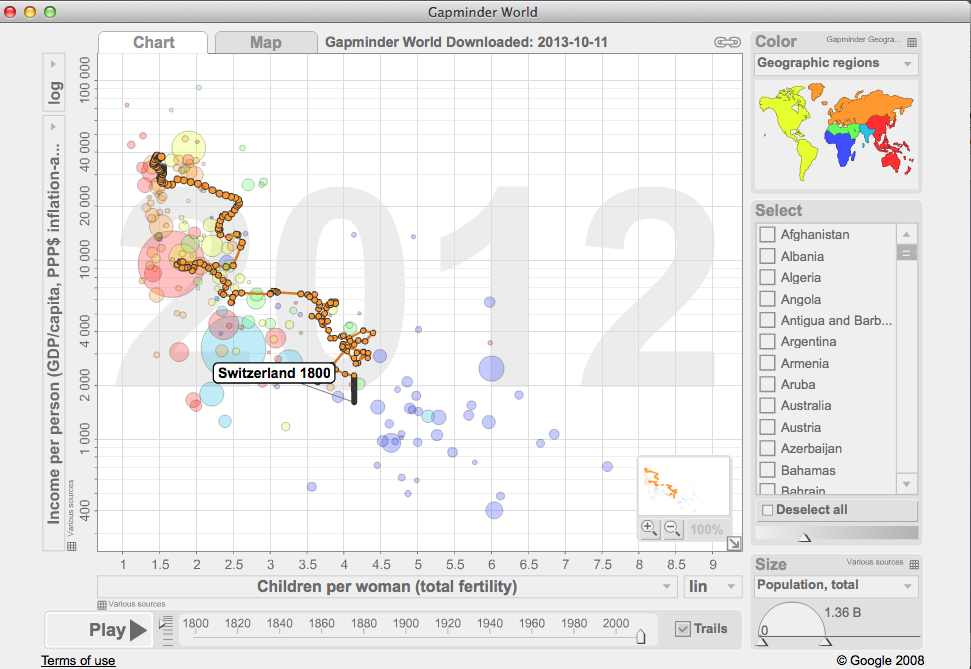

Die Gesundheitsförderung Schweiz ist eine mit öffentlichen Geldern finanzierte Organisation und per Gesetzesauftrag um das leibliche und psychische Wohl der Schweizer Bevölkerung besorgt. Sie ermittelt zusammen mit der Universität Bern und der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften seit letztem Jahr drei Kennzahlen: den Job-Stress-Index, die Erschöpfungsrate und das ökonomische Potential von Verbesserungen im Job-Stress-Index. Diese Kennzahlen sollen die Auswirkungen wie auch die jährliche Entwicklung von Stress im Arbeitsumfeld auf die Gesundheit und Produktivität von Erwerbstätigen aufzeigen.

Für das Jahr 2014 stellt die Gesundheitsförderung in ihrem Job-Stress-Index fest, dass 24.8% der Erwerbstätigen in der Schweiz verhältnismässig mehr Belastungen als Ressourcen an ihrem Arbeitsplatz haben. Die Erschöpfungsrate zeigt auf, dass 24% der inländischen Erwerbstätigen ziemlich oder stark erschöpft sind. “Erschöpfung beinhaltet das Gefühl der Überbeanspruchung, des Energieverlustes und des Ausgelaugtseins. Sie ist die zentrale und offensichtlichste der drei Dimensionen des Burnout-Syndroms.”

Die dritte Kennzahl, das ökonomische Potential, weist aus, wie sich die gesamte Produktivität verbessern würde, wenn für die Erwerbstätigen Belastungen und Ressourcen in einem adäquaten Verhältnis stehen. Das ökonomische Potential im Jahr 2014 beläuft sich auf 5.58 Milliarden Franken, bestehend aus einer verbesserten Arbeitsleistung (75%) und einer Reduktion der Fehlzeiten (25%).

Jürg Zellweger vom Arbeitgeberverband reagiert kritisch und ablehnend auf das Ergebnis des erstmals erfassten Job-Stress-Indexes. Er würde den Unternehmen nichts bringen, sondern eine “Wohlfühl-Hysterie” und eine übertriebene Sensibilisierung bei den Arbeitnehmern herbeiführen.

Denken und Handeln in Chancen

Arbeitgeber können den Index aber auch als Chance oder wertvollen Input interpretieren. Dabei bestehen unterschiedliche Möglichkeiten vor allem mit mittel- und langfristigem Zielcharakter.

Sie könnten das ökonomische Potential den zusätzlichen Lohnkosten gegenüberstellen, die notwendig sind, um Belastungen und Ressourcen in ein Gleichgewicht zu bringen. Ist das Potential des Produktivitätsgewinns höher und die zusätzlichen Absatzchancen realistisch, lohnt es sich, den Personalbestand analog auszubauen.

Ist dies nicht der Fall, besteht die Herstellung eines Belastungen-Ressourcen-Gleichgewichts ganz einfach darin, die Belastungen zu reduzieren, indem sich die Unternehmen auf einzelne Vorhaben fokussieren und die damit einhergehenden anstehenden Aufgaben entsprechend priorisieren.

Nicht zu vergessen, ist es für die Arbeitgeber auch empfehlenswert, die angesprochenen strukturellen Risikofaktoren höchst belastender Arbeitsplätze anzugehen und zu minimieren. Einerseits steigern sie damit die Wahrscheinlichkeit, bestehende Leistungsträger zu halten. Andererseits erkundigen sich heute potentielle Leistungsträger oder “High Performers” im vorab sehr genau über das Image und das Arbeitsklima ihres zukünftigen Arbeitgebers.